Wenn mittelständische Unternehmer heute über ihre Zukunft nachdenken, stoßen sie früher oder später auf eine Abkürzung, die längst mehr ist als ein Finanzinstrument: M&A. Fusionen, Übernahmen, Verkäufe, Nachfolge und Carveouts sind zu Schlüsselfragen geworden – und das nicht nur für Konzerne. Immer mehr Experten betonen, dass gerade der Mittelstand im derzeit schwierigen Marktumfeld ohne eine durchdachte M&A-Strategie ins Hintertreffen geraten könnte. Doch wie sieht eine gute Strategie aus, welche Fallstricke lauern, und wie sollten Unternehmer den Weg in ein Geschäftsfeld gehen, das für viele Neuland ist?

Gute Beispiele in Form von gleich zwei gelungenen M&A-Transaktionen bietet die Zimmer & Hälbig GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Sie zählt zu den führenden Unternehmen für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik im Nichtwohnungsbau. Der 1974 gegründete Spezialist für technische Gebäudeausrüstung (TGA) ist auf Planung, Installation und Wartung anspruchsvoller Anlagenlösungen fokussiert. Zum Kundenspektrum gehören insbesondere Krankenhäuser, Labor- und Reinraumanwendungen, Industrieunternehmen sowie Betreiber von Rechenzentren. Das Unternehmen bietet dabei nicht nur die technische Umsetzung, sondern inzwischen auch Beratungsleistungen zur Technikauswahl und Bauplanung. Zimmer & Hälbig beschäftigt inzwischen über 320 Mitarbeiter und ist mit sieben Standorten und neun Servicestützpunkten bundesweit vertreten. Neben dem Kerngeschäft investiert das Unternehmen in neue Geschäftsfelder wie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR).

Erste Transaktion: Management-Buy-out mit VR Equitypartner

Zweite Transaktion: Strategischer Verkauf an Vinci Energies

Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung sprach sich das Management frühzeitig für den Einstieg eines strategischen Partners aus. Laut Henseler habe man sich gemeinsam mit VREP „schneller als ursprünglich geplant mit dem Gedanken befasst, einen neuen Investor zu suchen“. Die Voraussetzungen für einen Wechsel seien nun gegeben gewesen. Dank des Netzwerks und der Expertise von VREP sowie der Erfahrungen aus dem MBO-Prozess konnte sich die Geschäftsführung gezielter und professioneller auf die nächste Transaktion vorbereiten. Bereits im Vorfeld wurden externe Berater hinzugezogen, die umfangreiche Factbooks zu verschiedenen Unternehmensbereichen erstellten. „Das war eine Menge

Arbeit – die hat sich aber ausgezahlt“, so Henseler. Der Geschäftsführer zeigte sich überrascht vom großen Interesse potenzieller Investoren: „Wir hatten ein solch großes Interesse auf der Investorenseite nicht erwartet. Das ist eine Bestätigung für unsere gute Arbeit in den Jahren davor.“

Wie funktioniert erfolgreicher Unternehmensverkauf

Tipps der Experten: Ohne Vorbereitung kein Erfolg

Dr. Michael Drill, Managing Director und CEO Germany von Lincoln International, ergänzt die Perspektive aus Sicht von Familienunternehmen: Viele Eigentümer hätten durch Krisen wie Corona, den Ukrainekrieg oder den Handelskonflikt mit den USA erkannt, wie riskant es ist, das gesamte Vermögen in der eigenen Firma gebunden zu haben. „Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, in diskreten Gesprächen mit einer renommierten Investmentbank die Möglichkeiten eines Verkaufs besser zu verstehen“, sagt Dr. Drill. Auch wenn ein sofortiger Verkauf nicht gewollt ist, könne eine solche Vorbereitung entscheidend sein, um im richtigen Moment schnell und professionell reagieren zu können.

Keine Standardstrategie für alle

Finanzierung: Flexibilität ist gefragt

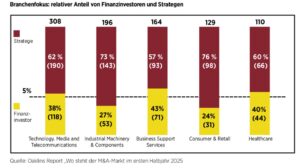

Branchen im Fokus: Gewinner und Verlierer

Nicht jede Branche hat im aktuellen Markt dieselben Karten. Futterlieb beobachtet, dass die Automobilindustrie derzeit überproportional abgestraft wird. „Teilweise werden Unternehmen dort überdimensional bestraft, obwohl sie im Kern solide sind.“ Gleichzeitig gebe es Sektoren, in denen Käufer trotz aller Unsicherheit bereit seien, hohe Preise zu zahlen. Einen „regelrechten Boom“ in Bereichen wie Life Sciences, Automatisierungstechnik und Tech-enabled-Services hat Jürgenschellert festgestellt. Auch Geschäftsmodelle um Energieeffizienz, Rechenzentren oder Gesundheitskonzepte seien stark gefragt. „In diesen Nischen ist die Stimmung gut – hier herrscht Wachstumsoptimismus, während in klassischen Industrien wie Automobilzulieferer und Maschinenbau Ernüchterung dominiert.“

Geopolitik und Währungsrisiken: Der Faktor USA

Dr. Drill sieht ebenfalls, dass größere Familiengesellschaften und Mittelständler vermehrt nach Targets in den USA suchen, um Zollnachteile zu umgehen. Zugleich würden Aktivitäten in Russland abgestoßen, da Gewinne kaum noch zurückgeholt werden könnten. Jürgenschellert berichtet aus seinen Beratungsgesprächen und Mandaten von einer „Derisking-Welle“: Unternehmen verlagerten Produktion von Krisenregionen weg und suchten neue Chancen in Indien oder Südostasien. Dr. von Alten mahnt Unternehmer und Investoren zur Vorsicht: Solange keine Klarheit über die US-Zollpolitik herrsche, würden manche Transaktionen auf Eis gelegt. Gleichzeitig habe der Standort Deutschland an Attraktivität verloren. „Der deutsche Bonus ist praktisch verschwunden“, warnt er – Bürokratie, gescheiterte Großprojekte und ein insgesamt schlechter Ruf seien Hindernisse.

Besonders interessant sei Indien, erklärt Jürgenschellert: Der Subkontinent rücke zunehmend in den Fokus internationaler Expansionsstrategien. „Wir sehen starkes Interesse, dort Produktionskapazitäten aufzubauen oder Joint Ventures zu gründen.“ Auch Südostasien biete Chancen, gerade für Unternehmen, die Abhängigkeiten von China reduzieren wollten. „Internationale Carve-outs sind nicht nur geografisch, sondern auch kulturell herausfordernd“, sagt Lorenz. „Entscheidend ist, lokale Strukturen und Erwartungen ernst zu nehmen – wer das ignoriert, riskiert teure Reibungsverluste.“

Nachfolge und Transformation: Druck wächst

Kaum ein Thema treibt den Mittelstand so sehr um wie die Frage der Unternehmensnachfolge. Dr. von Alten beschreibt die Stimmung offen: „Viele Unternehmer sind schlicht müde geworden.“ Acht Quartale Rezession, eine Flut an Bürokratie und geopolitische Krisen hätten die Belastung so stark erhöht, dass selbst passionierte Inhaber nach Jahrzehnten die Verantwortung abgeben wollten. Manche hätten „die Faxen dicke“, wie er es pointiert formuliert. Eine historische Verschiebung hat Weber in den vergangenen Jahren festgestellt: Immer mehr Inhaber seien bereit, externe Partner ins Boot zu holen, weil sie erkannt hätten, dass Kapital und Know-how von außen nicht nur Lücken schließen, sondern neue Horizonte eröffnen können. Wer den Nachfolgeprozess frühzeitig strukturiere, erhöhe die Chancen, einen passenden Käufer zu finden. „Eine Transaktion darf nicht als Notlösung in letzter Minute gesehen werden, sondern sollte strategisch geplant sein“, betont Weber. Dr. Drill ergänzt, dass die Eigentümerfamilien durch die Krisenjahre stärker sensibilisiert seien: Der Gedanke, einen Teil des

Vermögens „hinter die Brandschutzmauer“ zu bringen, gewinne an Attraktivität. Private-Equity-Investoren könnten dabei eine Brückenfunktion einnehmen, indem sie Kapital sichern und zugleich den Übergang zu einem späteren Verkauf an einen Strategen vorbereiten.

Für Hesselmann ist auch die Wahl des richtigen Partners entscheidend: „Ein Käufer mit der vermeintlich höchsten Bewertung ist nicht immer die beste Lösung. Ein Beispiel: Ein IT-Dienstleister hatte zwei Angebote, eines von einem internationalen Strategen mit hohem Preis, eines von einem Finanzinvestor mit klarer Wachstumsstory und operativer Unterstützung“, erinnert sich Hesselmann. Am Ende sei dann die Wahl auf den Investor gefallen – und das Unternehmen konnte innerhalb weniger Jahre Umsatz und Mitarbeiterzahl verdoppeln. Als eine Art „Geheimtipp“ sieht Ibing die Ansprache von Unternehmen, die offiziell nicht zum Verkauf stehen: „Listen schrubben kann jeder. Firmen finden und mit viel Geschick die Inhaber davon überzeugen, dass ein strategischer, mittelständischer Investor aus Deutschland das Beste für die Zukunft ist, das ist eine Kunst.“ So würden vielmals die Preise realistisch bleiben und Deals könnten sehr schnell gehen. Auf der Käuferseite ist es laut Knöll entscheidend, die Finanzierung bereits gesichert zu haben, bevor ein Marktauftritt erfolgt: „Be ready with the money“ lautet die Devise. Zudem brauche es ein klares Projektteam und ein vorbereitetes Konzept für die Post-Merger-Integration, denn die ersten 100 Tage nach dem Zusammenschluss seien entscheidend.

Umsetzung: Tempo, Realismus, Kommunikation

So unterschiedlich die Perspektiven sind, in einem Punkt sind sich alle Experten einig: Entscheidend ist die Umsetzung. „M&A ist ein aktives Gestaltungsinstrument“, erklärt Schirl. Verkäufer erzielten Spitzenbewertungen, wenn sie belastbare Zahlen, eine überzeugende Equity Story und direkten Zugang zu den passenden Käufern hätten. Käufer setzten sich durch, wenn sie mit klarer Investmentthese, flexiblen Strukturen und schneller Umsetzung aufträten. Am Ende zählten Tempo und Realismus beim Preis. Dr. von Alten empfiehlt Unternehmern, den Prozess nicht allein auf den Schultern des Inhabers ruhen zu lassen. Ein enger Kreis an Führungskräften müsse eingebunden sein. Auch das Timing spiele eine Rolle: Due-Diligence-Teams seien oft nur für wenige Wochen gebucht. Wer dann nicht vorbereitet sei, riskiere, den Deal in die Länge zu ziehen oder gar zu verlieren. Und: „Cash is King“, bringt er es auf den Punkt – Liquidität und Transaktionssicherheit seien entscheidend für erfolgreiche und schnelle Transaktionen.

Lorenz hebt die Bedeutung der Kommunikation hervor: „In allen Phasen des Prozesses ist eine präzise und konsistente Kommunikation entscheidend, um das Vertrauen innerhalb des Unternehmens und bei externen Stakeholdern zu sichern.“ Nur so könne ein Carve-out oder eine Akquisition erfolgreich integriert werden. Futterlieb ergänzt, dass es auch Fälle gibt, in denen man einen Gesellschafterwechsel vermeiden möchte. In diesen Fällen sei Mezzaninekapital die geeignete Lösung, um zum Beispiel weitere Wachstumsschritte einzuleiten oder eine Transformation umzusetzen.

Ein Markt in Bewegung

Der deutsche Mittelstand befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Getrieben von geopolitischen Risiken, Transformationsdruck und Nachfolgefragen wird M&A mehr und mehr zum Instrument, das über die Zukunft entscheidet. Wer frühzeitig klare Ziele definiert, Strukturen professionalisiert und flexibel agiert, hat die besten Chancen, gestärkt aus dieser Phase hervorzugehen. „Die Zeiten, in denen man mal eben etwas kaufte, weil die Finanzierung günstig war, sind vorbei“, sagt Jürgenschellert. Heute gehe es um klare Strategien, belastbare Pläne und saubere Umsetzung. Oder wie es Schirl formuliert: „Am Ende gewinnen Tempo und Realismus – nicht das Ausharren am Spielfeldrand.“

FAZIT

M&A im Mittelstand verlangt heute mehr als reine Transaktionsbereitschaft – es braucht einen klaren strategischen Ansatz. Nur wer frühzeitig Ziele definiert, Marktchancen analysiert und interne Strukturen konsequent professionalisiert, kann Verkäufe oder Zukäufe als echte Wachstumstreiber nutzen. Für Unternehmer gilt: Ohne Strategie bleibt M&A ein Risiko – mit Strategie wird es zur Zukunftschance.

👉 Diese Titelgeschichte ist auch in der Magazinausgabe der Unternehmeredition 3/2025 erschienen.

„Für uns gilt: Partner vor Preis“

Interview mit Thomas Becer, CEO, FinMatch AG

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im Juli dieses Jahres eine Minderheitsbeteiligung an der FinMatch AG erworben. Die digitale Corporate-Finance-Plattform vermittelt mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungen. Wir sprachen mit CEO Thomas Becer.

Unternehmeredition: Was war der Beweggrund für den Verkauf – und warum haben Sie sich für einen Teilverkauf entschieden?

Thomas Becer: Mit dem Matchplan 2030 binden wir gezielt externe Expertise ein, um unsere strategische Entwicklung zu stärken und zu beschleunigen. Durch die Beteiligung der DBAG erweitern wir unseren Aktionärskreis um einen souveränen und fachlich exzellenten Partner, der uns neue wertstiftende Perspektiven eröffnet und FinMatch auf ein noch höheres professionelles Niveau hebt.

Wie sahen Ihre Vorbereitungen aus und wie stark hat sich die Abwicklung auf das tägliche Geschäft ausgewirkt?

Die Abwicklung lief über ein kleines Kernteam mit klaren Workstreams; feste Prozess-Slots, damit das Operative ungestört weiterläuft.

Was würden Sie einem Unternehmer raten, wie er sich auf einen Verkauf vorbereiten sollte?

Für mich gilt: Partner vor Preis. Man sollte vorher Referenzen prüfen und ein gemeinsames Wertsteigerungsvorgehen abstimmen. Wichtig ist auch frühzeitige Klärung zum Thema Governance.

Lieber Herr Becer, wir danken Ihnen für die Einblicke!

M&A- und Private-Equity-Markt sortiert sich neu

Aktuelle Studien zeichnen ein konsistentes Bild eines sich neu sortierenden M&A- und Private-Equity-Markts in Deutschland. Nach zwei verhaltenen Jahren deuten alle Indikatoren auf eine Trendwende mit struktureller Anpassung hin. Private-Equity-Investoren zeigen demnach wieder mehr Investitionsbereitschaft – insbesondere im Midmarket. Dies wird gestützt durch gesunkene Zinsen, eine stärkere Kapitalverlagerung nach Europa und sich langsam stabilisierende makroökonomische Rahmenbedingungen.

Die Dealaktivität zieht insbesondere im mittelständischen Umfeld wieder an. Treiber sind digitale Geschäftsmodelle, resiliente Industrien und Technologiekompetenz. Gleichzeitig bleibt der Markt selektiv: Investoren setzen auf Branchen-Know-how, strategische Mehrheitsbeteiligungen und klare Wertschöpfungsmodelle. Kreative Strukturen wie Earn-outs oder Verkäuferdarlehen werden wichtiger, um Bewertungslücken zu überbrücken.

Ein zentrales Thema ist die Exit Readiness, die angesichts längerer Haltezeiten und anspruchsvollerer Käufer zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor wird. Professionelle Vorbereitung auf Exits – mit dokumentierter Ergebnisverbesserung und klaren Wachstumsstrategien – ist mittlerweile Voraussetzung, nicht Option. Allerdings verschärft sich der Wettbewerb im Markt deutlich: Industrieholdings und Family Offices bieten durch längere Investitionshorizonte und geringeren Renditedruck zunehmend Konkurrenz. Etablierte Private-Equity-Häuser müssen ihr Profil schärfen und sich strategisch differenzieren. Im Mittelstand bleiben Nachfolgeprobleme ein zentrales Hemmnis, ebenso wie regulatorische Belastungen, hohe Produktionskosten und geopolitische Risiken. Trotz dieser Herausforderungen bleibt der deutsche Markt attraktiv – vorausgesetzt, Käufer agieren selektiv, langfristig und mit Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung.

Quellen: KfW Research/BVK – German Private Equity Barometer Q2/2025; Rödl & Partner – Marktüberblick Private Equity; Oaklins – Transaktionsanalyse 2025; Bundesverband M&A – Mittelstandsstudie; DBAG Midmarket-Private-Equity-Monitor