Privates Beteiligungskapital bietet Anlegern die Chance auf attraktive Renditen und zudem die Möglichkeit, das Portfolio besser zu diversifizieren. Doch wie gelingt der Einstieg? Im Folgenden ein Überblick, wie sich Private Equity als Baustein in die Anlagestrategie integrieren lässt und welche Schritte für ein ausgewogenes, langfristig erfolgreiches Portfolio entscheidend sind.

Private Equity (PE) hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Bestandteil institutioneller und zunehmend auch privater Portfolios etabliert. Institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Stiftungen legen bereits seit Jahrzehnten in Private Equity an und haben ihre Allokationen kontinuierlich erhöht. So lag der Anteil von Investitionen am Privatmarkt in ihren Portfolios zuletzt bei durchschnittlich mehr als 22%. Zieht man davon die Immobilienanlagen ab, so machen Private-Equity- und Infrastrukturinvestments sowie andere alternative Anlageformen etwa einen Anteil von 15% in den Portfolios der Institutionellen aus.Für Privatanleger kann das eine Orientierungsgröße sein, auch wenn individuelle Faktoren wie Portfoliogröße, Risikobereitschaft, Liquiditätsbedarf und Anlagehorizont stets berücksichtigt werden müssen.

Erfolgreiche PE-Investments setzen planvollen Ansatz voraus

Bevor Anleger Private Equity in ihr Portfolio aufnehmen, sollten sie in einem ersten Schritt ihre Gesamtstrategie und kurzfristigen Ziele klar definieren. Folgendes gilt es zu überlegen: Welches Renditeziel verfolge ich, wie viel Risiko akzeptiere ich, wie hoch ist mein Liquiditätsbedarf, und muss ich steuerliche oder rechtliche Rahmenbedingungen beachten? Anleger sollten ihr bestehendes Portfolio hinsichtlich Sektor- und Regionengewichtung sowie möglicher Klumpenrisiken analysieren. Das Ziel ist schließlich, durch die Aufnahme von Private Equity eine bessere Diversifikation und ein ausgewogeneres Risikoprofil zu erreichen.

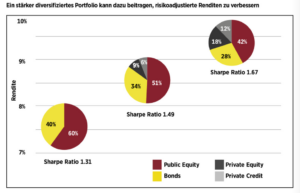

Im nächsten Schritt geht es um die Bestimmung des Anteils von Private Equity im Portfolio. Die Höhe hängt von den individuellen Zielen des Anlegers ab. Institutionelle Investoren investieren zwischen 5% und 30% ihres Vermögens in die privaten Märkte. Bei Privatanlegern sollte die individuelle Allokation stets an Faktoren wie Risikoprofil, Liquiditätsbedarf und Zeithorizont ausgerichtet sein. Studien zeigen, dass eine Beimischung von Private Equity und anderen alternativen Anlagen die risikoadjustierte Rendite deutlich steigern kann. So erzielte beispielsweise ein Portfolio mit 18% Private Equity und 12% Private Credit im Zeitraum von 2000 bis 2020 eine durchschnittliche Jahresrendite von 9,4% gegenüber 7,5% bei einem klassischen 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen (siehe Grafik).

Diversifikation über verschiedene Segmente

Um die Auswahl der passenden PE-Strategie geht es im dritten Schritt. Der Bereich privates Beteiligungskapital umfasst verschiedene Strategien, etwa Buy-outs, Wachstumskapital, Venture Capital oder Infrastruktur. Die Wahl der Strategie sollte sich an der bestehenden Portfoliostruktur orientieren. Wer zum Beispiel bereits stark in Nebenwerte investiert ist, kann mit Buy-out- oder Infrastrukturfonds gezielt diversifizieren. Auch die geografische Diversifikation gewinnt an Bedeutung, etwa durch Investments in Europa, dem Nahen Osten oder Indien, wo sich neue Chancen abzeichnen.

Auswahl des Fondsmanagers und regelmäßiges Monitoring

Nach Festlegung der Strategie folgt die Auswahl des passenden Fondsmanagers. Hierbei stehen Erfahrung, Expertise und Erfolgsbilanz des Managementteams im Fokus. Es empfiehlt sich, die Historie von Fonds, die Investmentphilosophie und die Transparenz der Berichterstattung zu prüfen. Private-Equity-Experten wie Moonfare können durch die Auswahl sorgfältig kuratierter PE-Fonds unterstützen.

Private Equity ist eine langfristige, illiquide Anlageklasse. Daher ist ein regelmäßiges Monitoring und gegebenenfalls Rebalancing erforderlich, um die Zielstruktur des Portfolios zu erhalten. Bei Private-Equity-Fonds überwachen die Anleger ihre Beteiligungen anhand vierteljährlicher Bewertungen, die vom General Partner des Fonds herausgegeben werden. Dieser ist für die Überwachung und Umschichtung der Vermögenswerte innerhalb des Fonds zuständig, teilt das Kapital zu und bestimmt den optimalen Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg in Unternehmensanteile.

Nicht zuletzt sollten PE-Fonds-Investoren mit der J-Kurven-Charakteristik der Renditen vertraut sein: Die anfänglichen Bewertungen fallen bei PE-Fonds leicht ins Negative, da das Geld direkt in den Betrieb der Unternehmen investiert wird. Erst in späteren Jahren kommt es dann zu einem beschleunigten Wachstum, wenn die Portfoliounternehmen von den frühen Investitionen profitieren und schließlich veräußert werden.

Chancen und aktuelle Trends

Die Private-Equity-Branche entwickelt sich stetig weiter. Gerade Secondaries – darunter versteht man den Handel mit bestehenden Beteiligungen – gewinnen an Bedeutung und bieten zusätzliche Liquiditätsoptionen. Regionale Diversifikation, etwa durch Investitionen in europäische Infrastruktur oder neue Märkte wie Indien, eröffnet weitere Renditechancen. Zudem profitieren Anleger von der zunehmenden Deregulierung und dem Trend zur Digitalisierung und Dekarbonisierung, die neue Investmentmöglichkeiten schaffen.

FAZIT

Private Equity bereichert Portfolios durch Diversifikation und attraktive Renditechancen. Entscheidend für Anleger sind eine systematische Herangehensweise, die sorgfältige Auswahl der Strategie und des Managers sowie ein regelmäßiges Monitoring. Nicht zuletzt braucht es etwas Durchhaltevermögen, um das Renditepotenzial von Private Equity voll auszuschöpfen. Wer diese Punkte beachtet, kann privates Beteiligungskapital erfolgreich ins Portfolio integrieren.

👉 Dieser Beitrag ist auch in der Unternehmeredition-Magazinausgabe 2/2025 mit Schwerpunkt “Unternehmensfinanzierung” erschienen.